招待状の手作りは非常に大変です。

実は手間がかかる上、他の制作方法と比べてめちゃくちゃ安いわけではありません。

一方で、こだわり派のカップルなら楽しめます。

自由にデザインできるので、結婚式のテーマにあわせたり、です。

以下では手作り招待状の作成手順だけでなく、他の作成方法と手間やクオリティ、費用を比較したので参考にしてみてください。

手作り招待状と購入や手作りキットの比較

招待状の作成方法は以下の4つです。

- 式場または式場の提携業者

- インターネット通販などの外部業者

- 手作りキット

- 完全手作り

手作りは安いと思うかもしれませんが……

正確には”こだわりのレベル”で金額は高くなる可能性もあります。/p>

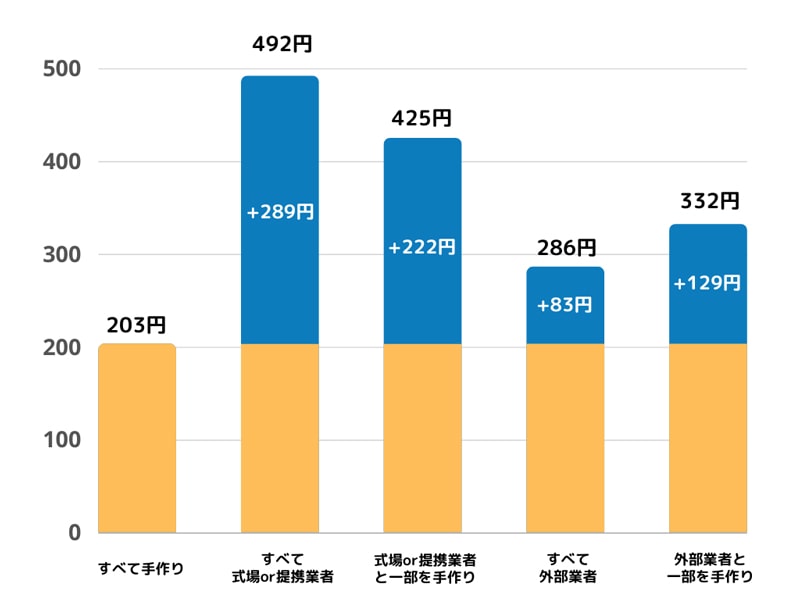

[価格比較] 完全手作りVS他の作成方法

完全手作りは1通平均203円。

他の作成方法に比べると83円~289円ほど安く、です。

出典:ゼクシィ結婚トレンド調査

ただし完全手作りで逆に高くなる可能性も。

たとえば印刷ミスやデザインの外部発注、プリンターのトナー購入には注意しましょう。

完全手作りは手間を気にする人には不向き

他の作成方法に比べて完全手作りは手間です。

招待状や地図、返信はがきのデザイン、封入シールや付箋、リボンなど装飾品の購入、印刷もあります。

後半で作成手順を説明していますが……

手作りが好きな人でないと最悪はつくりきれないことも。手作りを楽しめる人以外にはオススメしません。

招待状は発送期限があります。

完全手作りなら早めに着手して、発送の1ヶ月前までには印刷できるスケジュールを計画しましょう。

完全手作りと手作りキットの違い

手作り招待状には二種類の方法があります。

| 完全な手作り | 文字通り招待状の用紙から装飾部材まで全て自分でデザインし、制作・印刷する方法です。 |

| 手作りキット | 文章の印字だけがされていない準完成品。必要最低限の材料がセットになっており、印刷と裁断だけで体裁が整います。 |

手作りキットは材料が揃っており手間が省けます。リボンや紐など装飾品を組み合わせるため、不器用な人は装飾品なしがオススメです。

完全手作り招待状のメリットとデメリット

どんな方法にもメリットもあれば、デメリットもあります。

- 価格を抑えられる

- オリジナリティを追求できる

- 出来上がったときの達成感がある

- 手間がかかる

- プリンターなど道具が必要

- 誤字脱字など間違いに気づきにくい

- センスが求められる

こんな人はNG!手作り招待状が不向きな人

手作りを考えている人にとっては言いづらいのですが……

手作りはやめておいた方が良いという人もいます。

招待状の手作りに挑戦して途中で断念。

そこから業者に発注をしても、スケジュール上の問題が発生するため客観的かつ冷静に判断する必要があります。

手作りが向いていない人

- 手作りの時間を確保できない

- パソコンやプリンター操作が得意ではない

- 安さだけでを目的にしている

以下ではポイントを含めて説明していくよ

手作りの時間を確保できない

手作りは、とにかく手間がかかります。

結婚式の準備はペーパーアイテム以外にもたくさんの準備があります。

- エンディングやオープニングのムービー

- 演出や装飾品の作成

- 引き出物の選定

- 両親へのプレゼント(記念品贈呈) など

社会人の方には至難の業。

とくに共働きのご夫婦にとっては休日をすべて費やす覚悟が必要です。

手作りキットは印刷するだけに思えますが、誤字脱字チェックや文章作成が必要です。

パソコンやプリンター操作が得意ではない

基本操作はパソコンです。

完全手作りはゼロからデータを作りますし、手作りキットは大半がテンプレートの編集します。

「パソコンの操作が苦手!」

このような方にとって非常に苦痛になるはず。

さらに、印刷するためのプリンターも必須で、そのプリンターの性能によって完成時のクオリティが大きく左右されます。

手作りキットのテンプレート編集はWordやPowerPointなどオフィス製品のような一般的に普及しているソフトではないため、解説しているサイトが少なく自分自身で解決する必要があります。

安さだけで手作りに決める人

料金が安いことについつい目がいってしまいますが、完成できなければ元も子もありません。

- 印刷ミスなどにより材料を再購入する

- プリンターのインクを購入する

- 手間がかかり他のことを外注する

上記の結果、外注よりも逆に手作り高くなることも。

手作りが向いている人はオリジナリティを追求したい人といえるかもしれませんね。

招待状の節約は高くても2万円ほど。

たとえば引き出物なら10万円以上節約できることもあります。

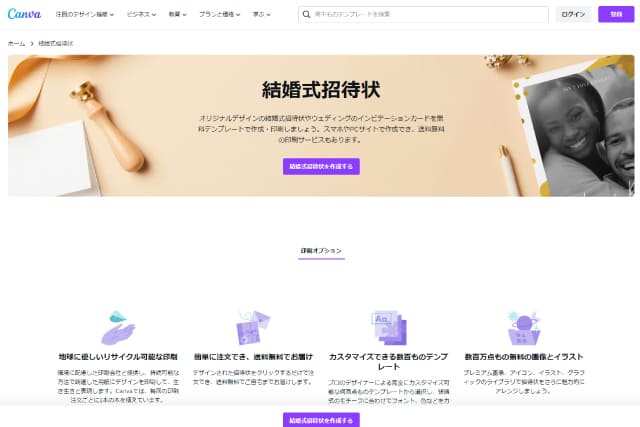

デザイナーでない人ならCanvaも選択肢のひとつ

デザイナーではない人にとって手作りは激むず!

そこでオススメなのが「Canva(キャンバ)」というグラフィックツールで、。

- プロのデザイナーが作ったテンプレートをカスタマイズできる

- 視覚的に操作できるのでデザインの専門知識は不要

- 印刷までしてくれるのでプリンターがなくても作成できる

- 1通あたりの単価が安い(例:上質紙・光沢仕上げなら1通53円)

無料&アカウント登録不要でお試しができます。

とりあえず操作してみて使用感を確認して検討してみてください。

デザインの知識は不要ですが、招待状の様式の理解は必要です。

必要項目が不足しているテンプレートもあるので、結婚式招待状の書き方も参考にしてみてください。

手作り招待状の作成スケジュール

招待状の作成期間だけに目がいきがち。

しかし他にも考慮すべてことが3つあります。

考慮すべき3つのこと

- 作成方法の選定

- 招待状を渡すタイミング

- 出欠の期限

全体のスケジュールは関連記事も参考にしてみてください。

以上が手作りの費用面や注意点でした。

以下では手作り招待状を作成する新郎新婦さま向けに手順をご紹介していきます。

[完全手作り] 招待状の作成手順

以下では完全手作り招待状の作成手順を紹介します。

手作りキットでの作成をお考えの方は『招待状の手作りキットの作成手順』をご覧ください。

完全手作りの作成手順

- 材料の購入

- デザインデータの作成

- 入力文章データを作成

- 招待状の印刷

- 招待状の裁断

- 宛名書き

以下では完全手作り招待状の作成手順をそれぞれ説明していくよ

1.材料の購入

まずは材料や部材を購入します。

- 招待状(表紙・中紙)

- 装飾品(ひも・リボン・シール等)

- 封筒

- 封緘シール

- 返信用はがき

- 付箋(メッセージカード)

- 会場案内

- 慶事用切手(封筒用・返信はがき用)

完全手作りは失敗がつきもの。

そのため必要数より少し多めの購入しておけば時間のロスを防げます。

材料の購入場所

文房具店、書店、雑貨店、インターネット通販など。

すべての材料をひとつの店舗で揃えるのは難しいので、複数店舗からの購入がオススメです。

印刷時には用紙サイズや紙質によってプリンターに通らないことがあります。

初回は数枚だけテスト購入すると無駄を最小限にできます。

2.デザインデータの作成

完全手作りの場合はデザインデータが必要です。

Illustratorのようなプロ専用ソフトだけでなく、簡易デザインソフトでも作成は可能。機能は劣るもののWordやPowerPointなどで作成する新郎新婦さまもいらっしゃいます。

素材の手配方法

デザイン作成が初めての人にとってゼロからの作ることは不可能。そのためネットの無料素材を活用すると格段におしゃれに作れます。

注意点として、フリー素材のサイトでも、画像によっては有料ということも。また、ネットで落ちている素材は、基本的に著作権で保護されていますので、利用前にしっかり確認をしましょう。

無料フォントの活用

フォントはパソコンの初期状態ではイマイチ。

そこでおすすめがフリーフォントの活用。たとえば『FONT FREE』や『FONT BEAR』など探せば山ほどあるので、お気に入りのフォントをみつけてみてください。

招待状アプリの活用

パソコンが苦手ならアプリという選択肢も!

『Adobe Comp CC』や『Canva』など専用ソフトがなくても、それなりのレベルのデザインが作成できます。

3.入力文章データを作成

デザインデータが完成したら文章や図などのデータを作成します。

- 招待状本状に記載する文章

- 会場案内

- 付箋

- 返信はがき

招待状の文例は概ね定型化されています。

自分達に合った文章に修正して作成するとスムーズ。ただし差出人によって文章が変わるので注意しましょう。

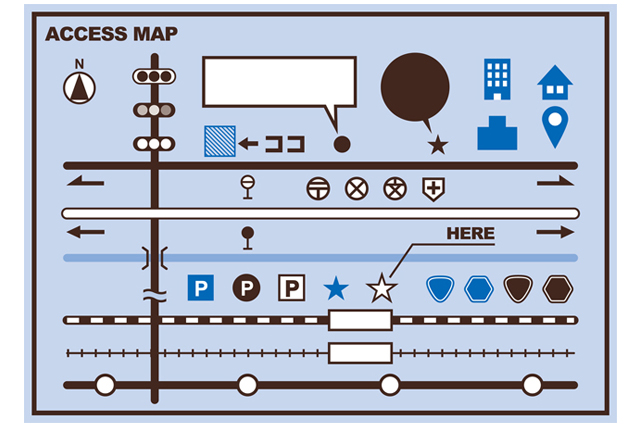

会場案内地図はわかりやすさを優先

地図をおしゃれに作る新郎新婦さまも少なくありません。

ひとつだけ注意すべきことがわかりやすさ」。おしゃれすぎてわからない地図を作成した新郎新婦さまも……

会場案内地図の優先順位はおしゃれさよりも”わかりやすさ”。

地元の人にとってはわかっても、遠方からくる人にとってはわかりにくいこともあります。

結婚式当日にスマホで確認できるようQRコードやURLをつけておくと親切です。

4.招待状の印刷

部材と印刷データの準備ができたら最後の難関となる印刷です。

まずは普通紙でテスト刷りを行い、ズレや色ムラがないかを確認。PCと印刷後で印象がかわることがあり、テスト印刷で本番用紙のロスを極力少なくしましょう。

プリンターがない場合

家庭用プリンターを持ってなければコンビニやキンコーズなど持ち込み印刷ができる店舗という方法があります。

ただし、以下の点に注意してください。

- 細かいデータの微調整ができないため作成時に完璧な状態まで仕上げておく

- コンビニでの印刷は長時間の使用が難しい

5.招待状の裁断

付箋や会場案内は断裁が必要です。綺麗に断裁できるように以下のものを用意しましょう。

- 30cm以上の長い定規

- 大きめのカッターナイフ

- 下敷き

全て100円均一で準備できます。

商品によっては手でキリトリができる招待状もあります。

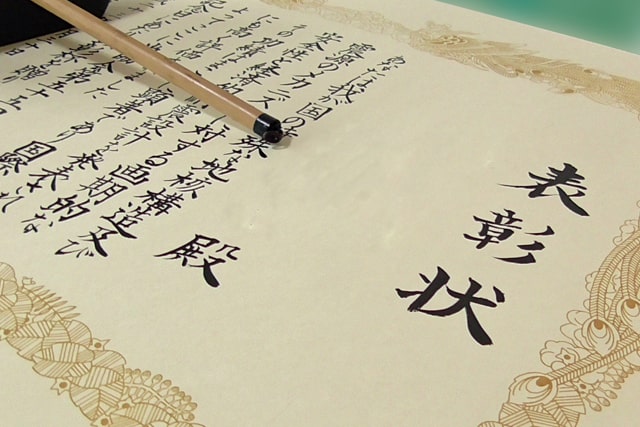

6.宛名書き

最近は宛名を印刷する新郎新婦さまは増えています。

ただ一部では宛名書きは毛筆の手書きがマナーという考え方も根強く、現在でも半数以上の新郎新婦さまは手書きです。

両家両親と相談して判断してみてください。

地域によってのルールもあるのでウェディングプランナーさんにも聞いておくと安心です。

仮に手書きなら数十名分です。

相応の時間を要することを想定してましょう。

字に自信がなければ筆耕サービス

筆耕士は賞状などの字を書くプロ

筆耕士は賞状などの字を書くプロ

宛名書きは『筆耕サービス』に委託する方法があります。

プロによる手書きでのため、仕上がりの綺麗さはいうまでもなく抜群!

ただし繁忙期は依頼者が多いため時間がかかったり、受付終了になることも。

春や秋の結婚式なら4ヶ月以上前に予約がオススメです。

以上が完全手作りでの作成手順でした。

続いては手作りキットの作成手順を説明します。

[手作りキット] 招待状の作成手順

手作りキットとは予め必要部材がセットになった招待状。

完全手作りよりオリジナリティは追求できませんが、作成のハードルは低い作り方です。

手作りキットの作成手順

- 手作りキットの購入

- 入力データの作成

- 印刷と断裁

- 宛名書き

以下では手作りキットの作成手順をそれぞれ説明していくよ

1.手作りキットの購入

まずは手作りキットの購入をします。

デザインは仕上がっているため、複数店舗の中から結婚式のテーマやカラーにあったデザインを探してみてください。

購入場所

文房具店や書店、雑貨店、インターネットの通販など

大半は10部単位などで販売されており、失敗を考慮して必要数より少し多めの購入がオススメです。

2.入力データの作成

材料の購入後に文章の入力データを作成します。

- 招待状本状に記載する文章

- 会場案内

- 付箋

- 返信はがき

招待状の文例は概ね定型化されています。

自分達に合った文章に修正し作成しましょう。

場案内図は無料でもらえる式場があるのでプランナーさんに確認してみてください。

3.印刷と断裁

入力データができたら印刷作業です。

実はもっともトラブルが多く、手こずる人が多い作業。まとまった時間を確保して印刷しましょう。

最初は普通紙でテスト刷りをします。

印刷のズレや色ムラを確認し、本番用紙の印刷では最終的なデータでのみ行えばロスを極力少なくできます。

手作りキットの場合は完全手作りの時よりも部材の調達単価が高いため、印刷ミスをすると余計な出費が高くなります。

家庭用プリンターの注意点

家庭用プリンターはインクが思った以上に減ります。

事前にプリンターのインク残量を確認し、少なければ予備インクの準備が必要です。

プリンターのインクは高いです。節約目的ならインク代+手作りキット代で外部依頼が安いこともあるため、インク代も事前確認がオススメです。

プリンターがない場合

完全手作りと同様です。

コンビニやキンコーズなど持ち込み印刷ができる店舗もあります。

ただし、以下の点に注意してください。

- 細かいデータの微調整ができないため作成時に完璧な状態まで仕上げておく

- コンビニでの印刷は長時間の使用が難しい

招待状の裁断

手作りキットは大半が切り取り線がはいっています。

まれに裁断が必要な招待状があるため、購入前に確認しておくと無駄な作業が発声しません。

4.宛名書き

完全手作りの時と同様、手書きで行う場合や筆耕サービスに依頼する時は相応の時間を想定しておきましょう。

1分で振り返り

この記事のまとめ

たくさんの結婚式準備がある中で招待状作成時間に多くを取られてしまうのは、働いている人にとっては非常に負担が大きいもの。

後の結婚式準備のスケジュールも考えて、余裕を持った無理のない計画を立てましょう。