結婚式の招待状は、さまざまな立場の人に送るフォーマルなもの。

そのため招待状の書き方にはがあります。

今回は招待状の書き方を解説します。

文章の構成はもちろん忌み言葉や重ね言葉、差し出し人など、招待状の書き方ガイドとして参考にしてみてください。

[準備] 結婚式招待状の基本

まずは作成方法を決めましょう。

作成方法が決まったら、招待状の向きと差出人を決めればスムーズに作成できます。

結婚式招待状の4つの作成方法

最初に招待状の作成方法を決めるのは理由があります。

作成方法で手間は変わるだけでなく、たとえば式場への依頼なら書き方を詳しく知らなくてもいいからです。

| 作成方法 | 手間 | 金額 | 書き方への理解 |

|---|---|---|---|

| 結婚式または式場提携業者 | 小 | 大 | 不要 |

| ネット通販などの外部業者 | 中 | 中 | ある程度は必要 |

| 手作りキットで作る | 大 | 中 | ある程度は必要 |

| 完全手作りで準備する | 大 | 小 | 正しい理解が必要 |

ざっくりいうと式場は手間がかかりませんが費用はかかります。

完全手作りは手間はかかりますが、費用はもっとも安価。ゲスト数が多ければ、最大2~3万円ほどの価格差があります。

差出人を誰にするか?

招待状の差出人は結婚式の主催者名です。

差出人が新郎新婦かご両親かで、招待状の文章は変わります。

差出人の基準は下記で説明しますが、新郎新婦さまと両家両親の意向をくみ了解を得た上で決めましょう。

新郎新婦さまが差出人

- 挙式や披露宴など結婚式費用を主に新郎新婦さまが負担する

- 参列者に友人や同僚が多くカジュアルな雰囲気にしたい

ご両親が差出人

- 挙式や披露宴などの結婚式費用を主に両家両親が負担する

- 参列者に親戚や会社の上司が多くフォーマルな雰囲気にしたい

新郎新婦さまと両家両親が差出人(連名)

- 挙式や披露宴など結婚式費用を新郎新婦さまも両家両親も負担する

- ゲストが友人や親戚、上司などバランスよく招待する

- おもてなしをする気持ちを両家として込めたい

※この場合は親の名前の後に新郎新婦の名前を書くのが一般的です

例外のケース

上記の基準とは別に『封筒は新郎新婦さま、本状は親を差出人とする』ケースがあります。

理由は封筒の差出人名が両家の親の名前だと、職場関係の人は名前を見てもピンとこない人がいることを防ぐため。差出人名が誰かを重要視する人もいるので、両親と相談して決めましょう。

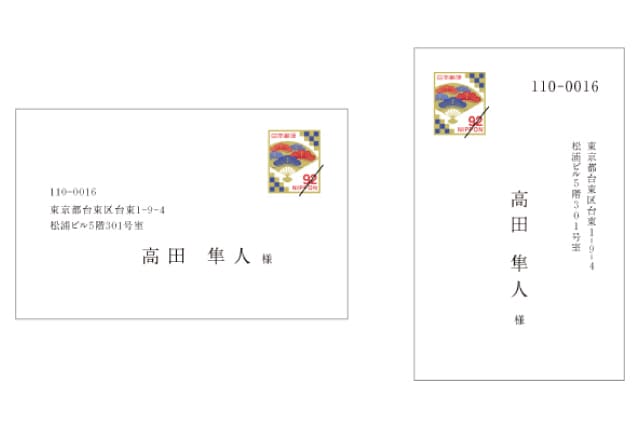

縦書き・横書きのどちらにするか

招待状には縦書きと横書きがあります。

どちらでも問題ありませんが、封筒の宛名と本状の文面は統一するのがマナーです。

外部業者や作成キットの招待状は定型文を新郎新婦さまが編集して作成します。

そのため封筒と本状の文面を統一することは忘れずに作成しましょう。

招待状本状の書き方

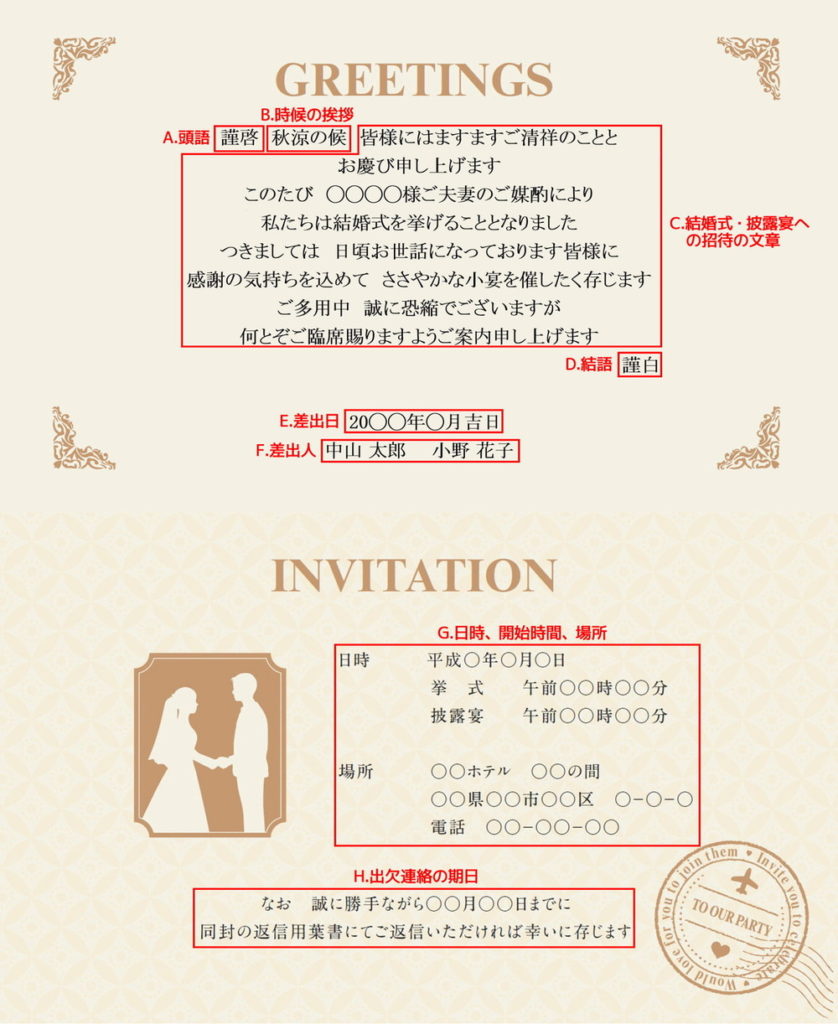

続いては招待状本状の書き方を説明します。

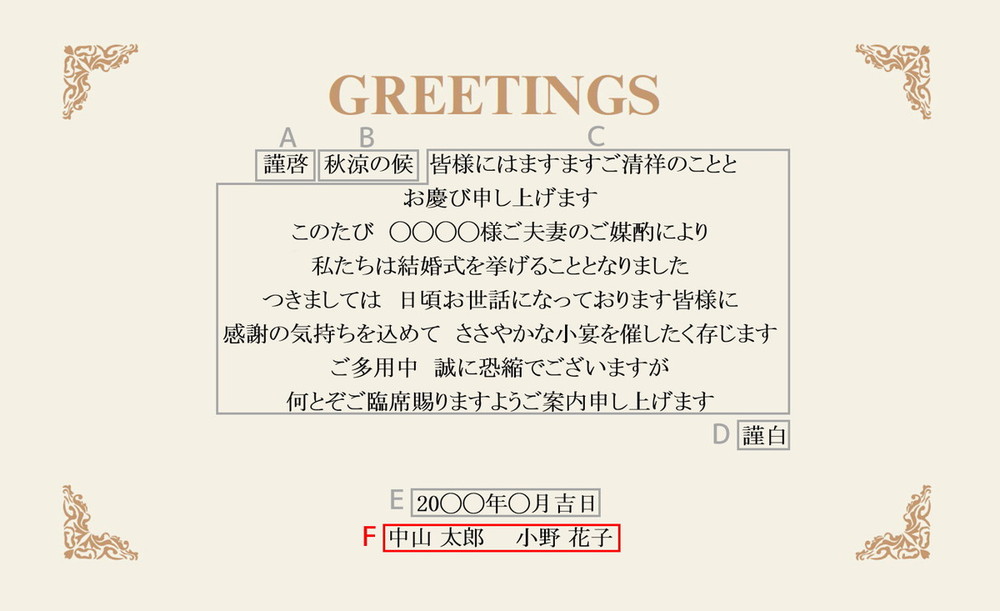

一般的に本状は8つの要素で構成します。それぞれ説明するので参考にしながら作成してみてください。

- 頭語

- 時候のあいさつ

- 結婚式・披露宴への招待の文章

- 結語

- 差出日(○月○日吉日)

- 差出人名

- 日時 開始時間 場所

- 出欠連絡の期日

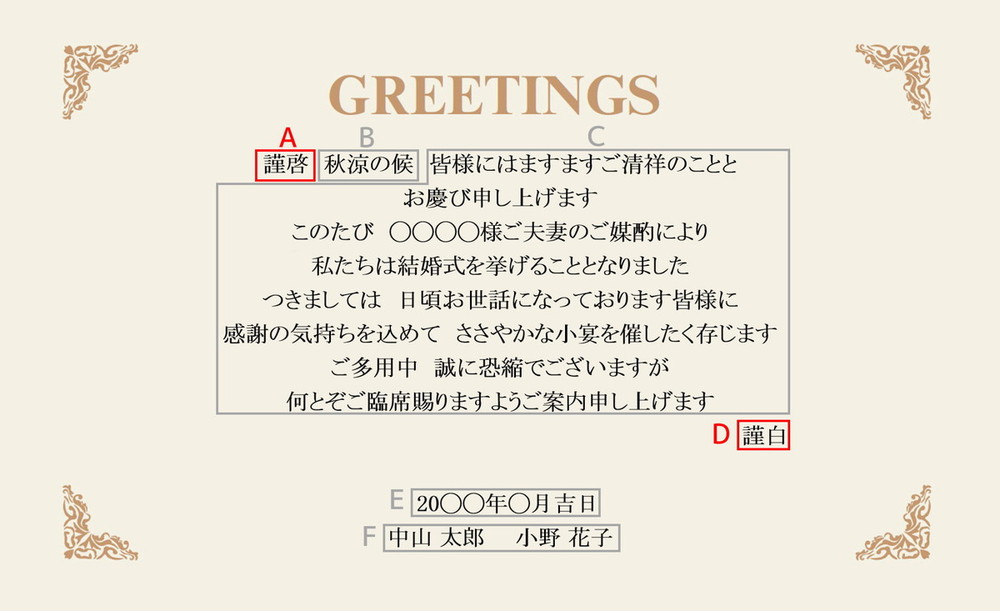

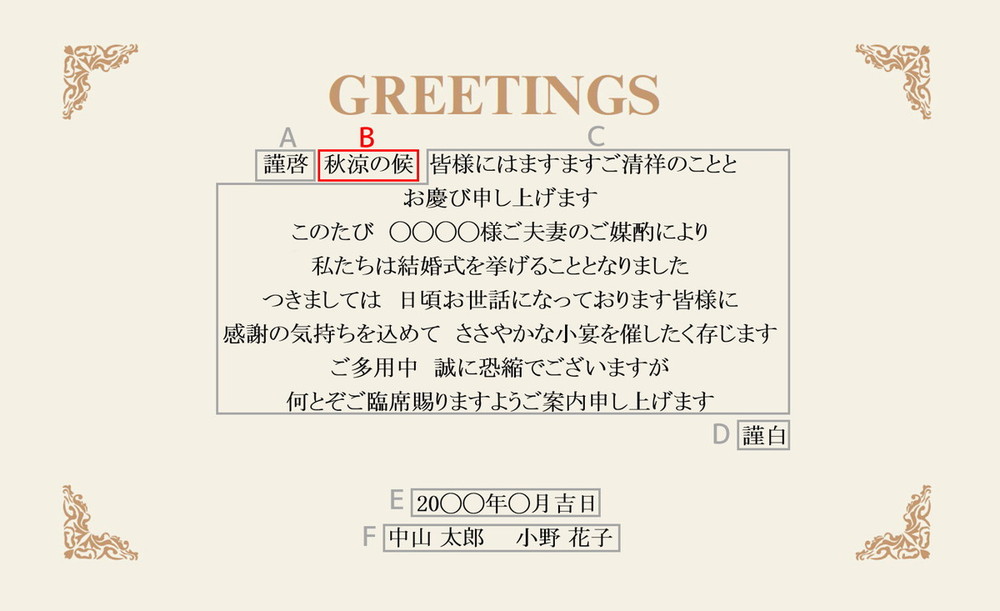

A.頭語、D.結語

頭語・結語とは本文の前後に入れる言葉です。

結婚式の招待状では。

カジュアルな結婚式なら『拝啓・敬具』のかしこまらない形でも間違いではありません。

頭語・結語は必ずセットで使います。

たとえば頭語が『謹啓』なら結語は『謹白』を。反対に謹啓と敬具はマナー違反です。

B.時候のあいさつ

時候のあいさつは頭語の後に続く文章です。

春夏秋冬と四季が豊かな日本ならではの慣習で、招待状の差出月に応じた文章を選びます。

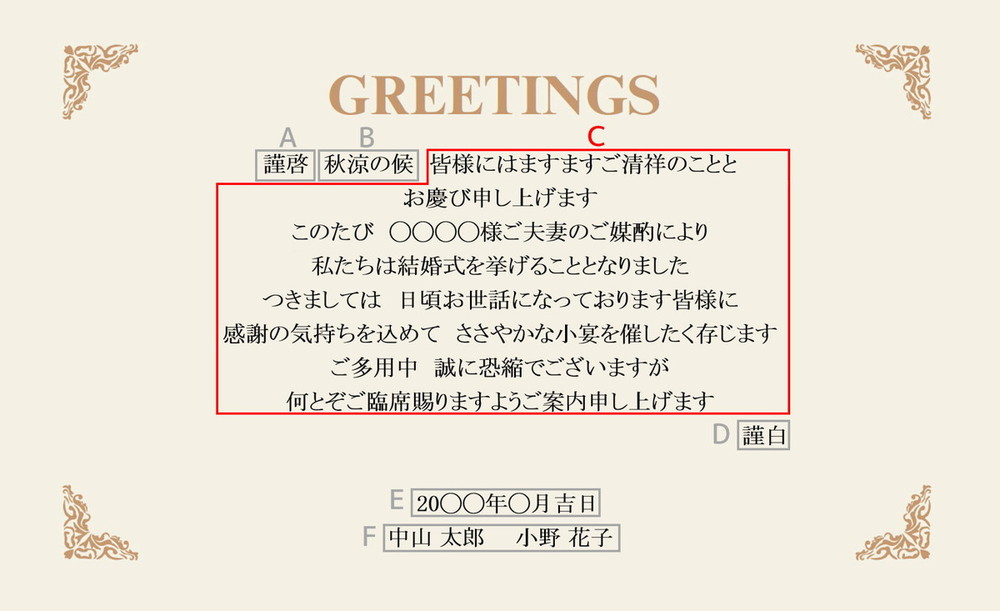

C.結婚式、披露宴への招待の文章

時候の挨拶後に結婚報告と招待内容を書きます。

招待状の文面は、パターン別の文例をカスタマズして使用がスムーズ。基本パターンは、差出人別と媒酌人ありなしの組み合わせがあります。

差出人の3パターン

- 差出人名が両親名

- 差出人名が新郎新婦名

- 差出人名が新郎新婦名と両親名(連名)

媒酌人ありなしの5パターン

- 披露宴のみ

- 人前結婚式

- レストランなどでのカジュアルパーティー

- 会費制パーティー

- 海外挙式帰国後パーティー

結婚式のスタイルによっても文面の内容は変わります。

あなたの結婚式の形にあった文例を確認して作成しましょう。

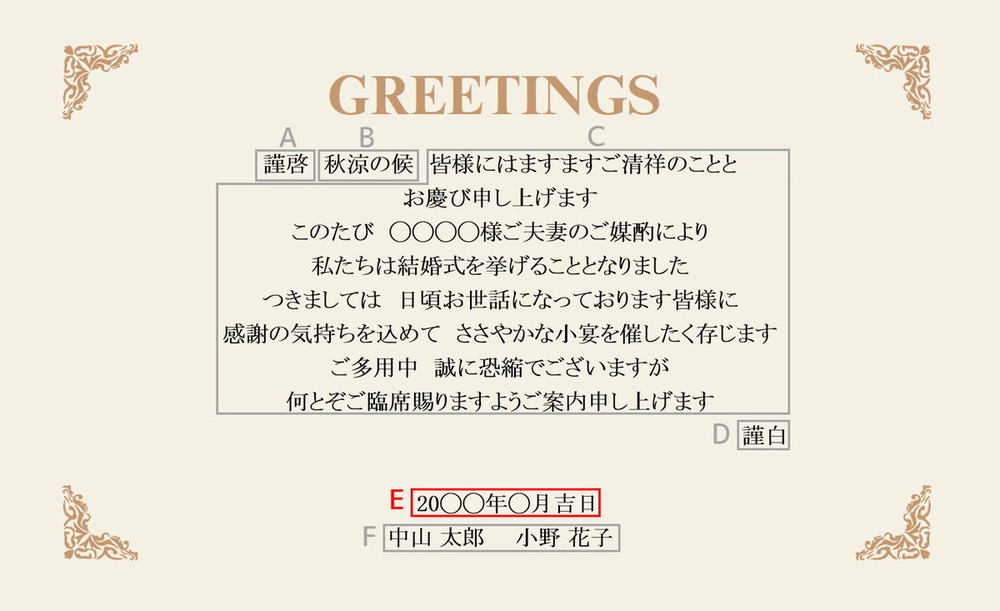

E.差出日

| 横書き | 西暦(例:2023年) |

| 縦書き | 和暦(例:令和五年) |

結婚式の招待状は縁起の良い日に送ることが一般的で『○年○月吉日』と記載します。

F.差出人

差出人の決め方は説明済のため割愛します。

G.日時・場所

| 日時 | 日付、開始時間、受付開始時間 |

| 場所 | 式場名、住所、電話番号、最寄駅 |

日時はです。

時間は、午前・午後を付けるのが一般的で、昼12時なら『午後12時』または『正午』と記載します。

本状とは別に会場案内図を用意すれば、最寄り駅や交通手段などの詳細を記載できます。

H.出欠連絡の期日

返信はがきの期日は2パターンです。

招待状の発送から1ヶ月後がゲストに無理させないスケジュールです。

- 挙式日より2ヶ月前

- 招待状発送の1ヶ月後の大安や友引

招待状の発送が遅れて日程に余裕がない場合は「折り返しご返信くださいますようお願い申し上げます」と記載します。

招待状の書き方の基本ルールとNGワード

続いては書き方の基本ルールとNGワードを説明します。

段落はつけず句読点を使用しない

『お祝いごとは終止符を打たない』がマナー。

そのため区切るを連想させる『、』『。』などの句読点は使いません。

とはいえ句読点なしだと読みづらいです。

そのため句読点を使う箇所ではスペースで字間を空けたり行間で調整します。

段落にも同様の理由で文頭も空けないルールがあります。

頭揃えもしくはセンター揃えで調整しましょう。

忌み言葉と呼ばれるNGワード

『忌み言葉(いみことば)』は結婚に相応しくありません。

日常生活では使う言葉も結婚式関連では使うことがタブーとされています。

あまり馴染みがないので招待状で使いやすい言葉の例をいくつか紹介します。

ご多忙の『忙』

ビジネスメールでは「ご多忙の中…」と使いがち。

忙は『心』を『亡くす』という意味から成り立っていることからNGワードです。

置き換える言葉

ご多用中のところ、おいそがしいところ

ご返信の『返』

本文より返信ハガキに使いがち。

ご返信は…の『返』も忌み言葉です。

置き換える言葉

ご連絡、ご一報

上記のふたつはとくに注意を!

他にもいくつかあるので、作成後に新郎新婦さまでダブルチェックをしましょう。

| 重ね言葉 | 繰り返す・戻る・返す・度々・重ねて・再び・再度・二度・二回 など ※結婚を繰り返すことを連想させるためNG |

| 別れを連想させる言葉 | 別れる・分かれる・切る・切れる・返す・去る・忙しい など |

| 不幸や不吉な言葉 | 悲しむ・嫌う・負ける・死ぬ・仏・病む・四・九 など |

横文字のカタカナ表記

会場名は英語以外のが少なくありません。

招待状を送るゲストの中にはご年配の方もいらっしゃることを考慮して、横文字の横には読み仮名やカタカナ表記を入れましょう。

1分で振り返り

この記事のまとめ

結婚式の招待状の書き方は色々な意味合いに基づいた細かいルールがあります。

式場での依頼ならチェックしてくれますが、外部業者や作成キットなら要注意。失礼のないような招待状を作るためにも、注意点を理解した上で作成に入りましょう。