「熨斗(のし)という言葉は聞いたことがあるけど詳しく知らない」

このような人が多いのではないかと思います。

のしを間違えると弔事の意味になることがあり、とくに水引には注意です!

今回はイラストや写真をつかって結婚式の引き出物における『のし』を解説します。

ぜひ、メモをしたり、ブックマークして、注文するときに見直してくださいね。

本記事では結婚式の引出物の『のし』について解説しています。

法事法要でお渡しする引き出物の『のし』ではないためご注意ください。

引き出物の『のし』とは?

のしとは、日本の贈答文化における風習でのことです。

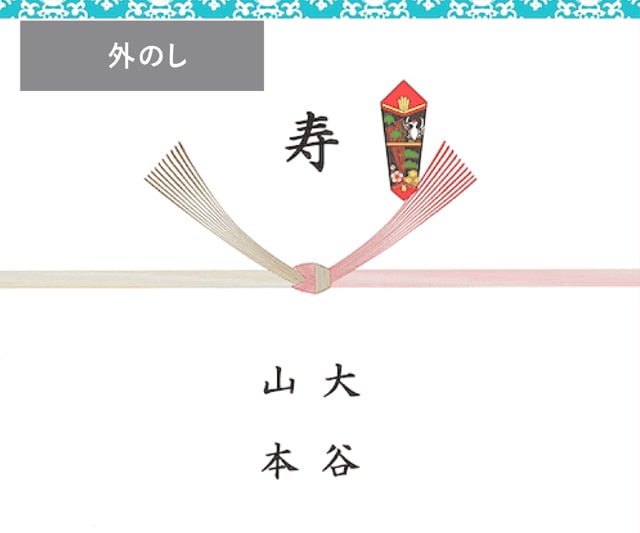

現代では簡略化して、写真のような印刷された紙(のし紙)が使用されています。

最近は掛け紙そのものを『のし』と呼びます。

しかし本来は、掛け紙の右上にある飾りがのしです。

現時点でのしマナーを知らないのは当然です。

結婚後はお中元やお歳暮、出産内祝いなどフォーマルギフトが増え、のし掛けした贈り物をする機会が増える人が多くなります。

結婚式の『のし』の書き方

続いてはします。

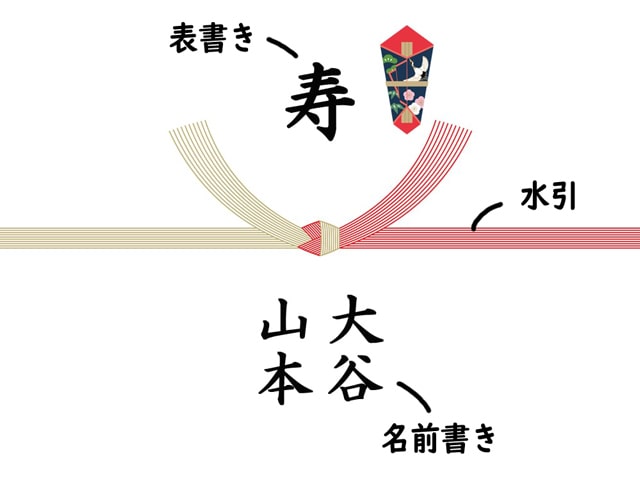

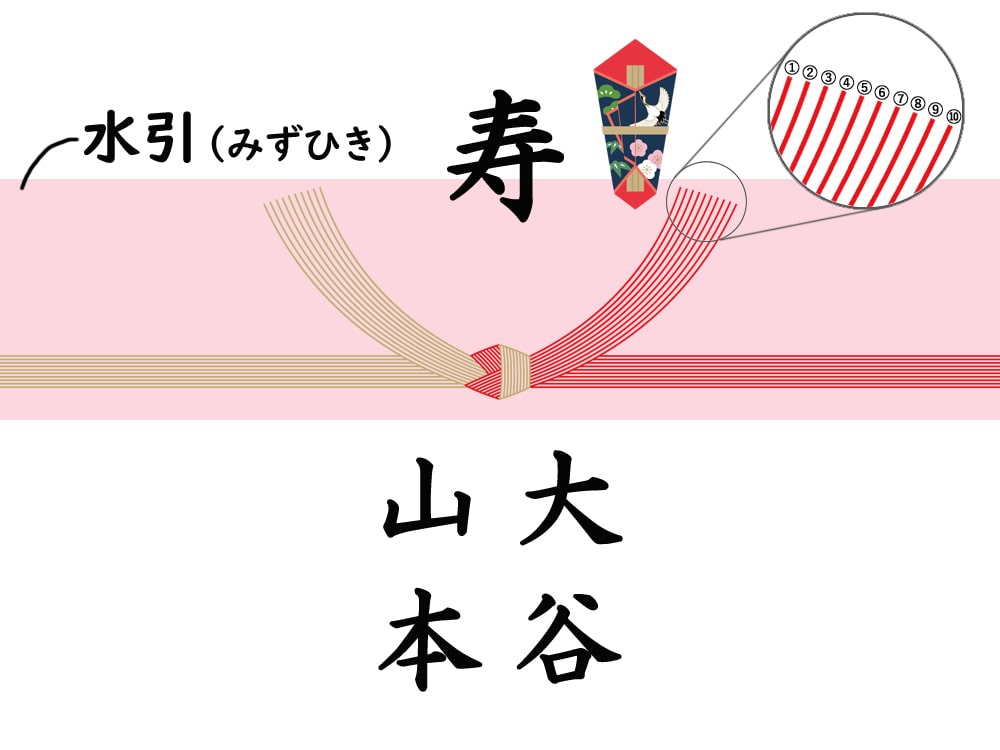

のしは[表書き][水引][名前書き]の3要素で構成されており、それぞれに意味やルールがあります。

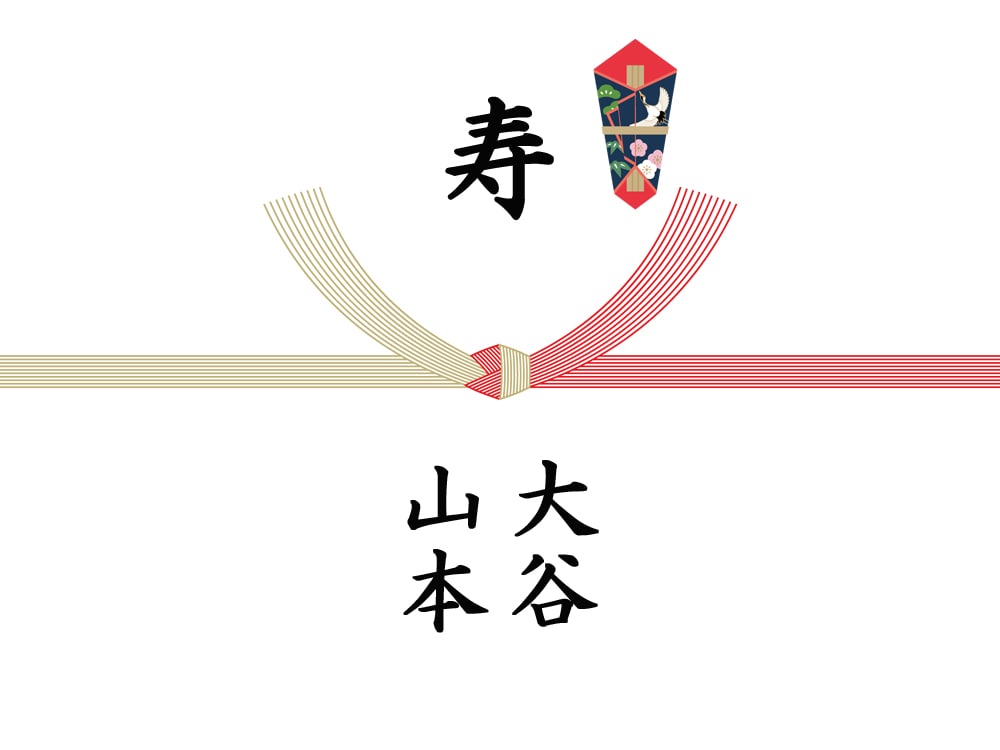

結婚式の引き出物における熨斗

結婚式の引き出物における熨斗

引き出物の基本的なのしマナー

| 表書き | 寿と書く |

| 水引(みずひき) | 紅白結び切り10本 ※紐の結び方と本数に注意! |

| 名前書き | 新郎新婦さまの名字 ※旧姓&連名、位置に注意! |

以下では、それぞれのルールについて説明するよ

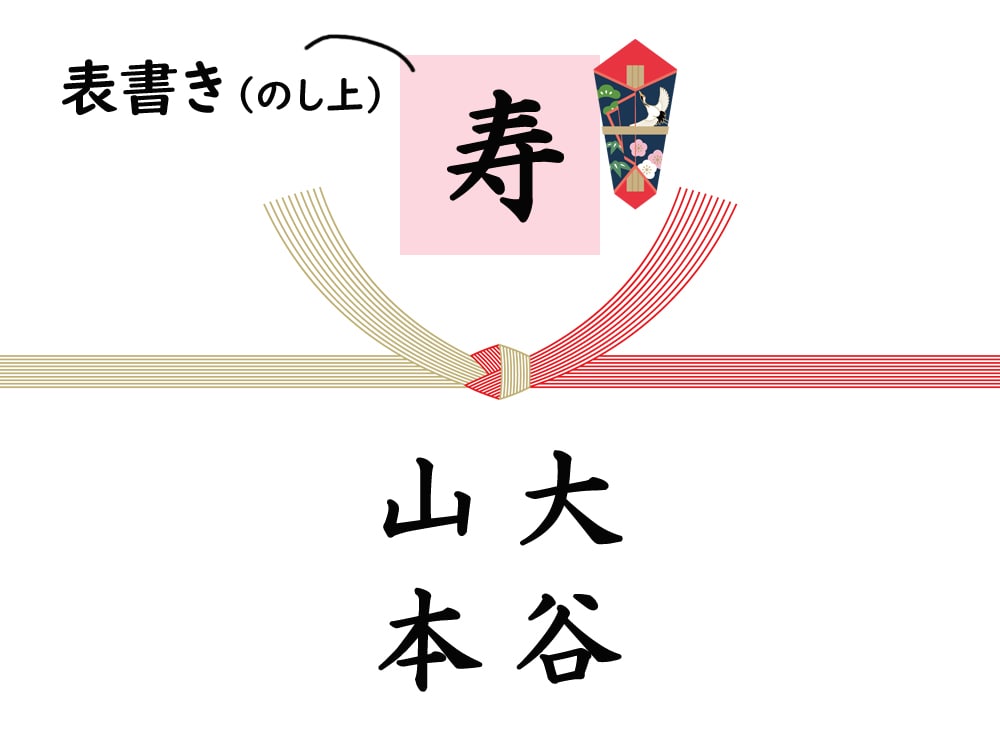

引き出物の表書きは『寿』

結婚式の引き出物は『寿』です。

表書きは別名で、のし上と呼ばれており、します。

結婚式には、出席しなかった人からのお祝いのお返しには『内祝』や『結婚内祝』と書きます。

水引はとくに注意!引き出物なら『紅白結び切り10本』

水引は『紅白結び切り10本』です。

紐の結び方や本数に意味があり、紅白結び切り10本には以下の意味があります。

- 紅白

人の一生や白無垢など諸説ありますが、婚礼に限らず昔から縁起のいい色です。

- 結び切り

ほどけないことから、繰り返すことがないという意味があります。

- 10本

新郎さま5本&新婦さま5本が互いに手を結び合って縁結びをしている形を表します。

です。

慶事には金赤もありますが、神棚に祀るお札や門松に使用されます。黒白や黄白は弔事のため引き出物では使用しません。

固い絆を表す梅結びでもOK。

梅には夫婦円満や子孫繁栄の意味合いがあり、引き出物の縁起物としての人気です。

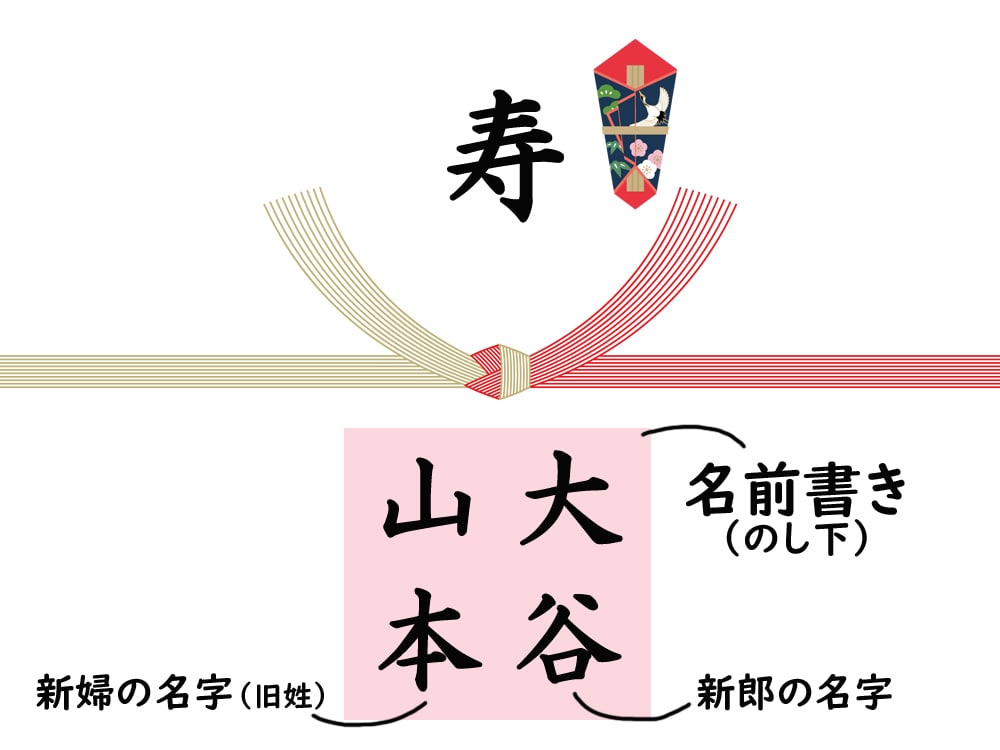

名前書きは『姓の連名』

を書きます。

書く順番が決まっており、右に新郎さま、左に新婦さまの名前を書きます。ただし、婿養子なら逆です。

もっとも一般的なのは両家の姓(名字)のみ。

その他にフルネームや名前を記載するパターンがあります。

| パターン | 意味や使い方 |

|---|---|

| 姓のみ | もっとも一般的で間違いのない書き方。婚姻届を提出(入籍済)してを書きます。 |

| 姓と名 | 新姓とおふたりの名前を記載するパターン。両親からの援助がなく、の結婚式なら姓+名でも構いません。 |

| 名のみ | 引き出物は両家から品で姓のみ、引き菓子は新郎新婦さまからの品で名前とすることも。最近はことが多いです。 |

縁起物や引き菓子にはパッケージに、のしや水引がデザインされているアイテムも増えています。こういった商品は、のしの上にのしを掛けることになるため、のしなしが正しいマナーです。

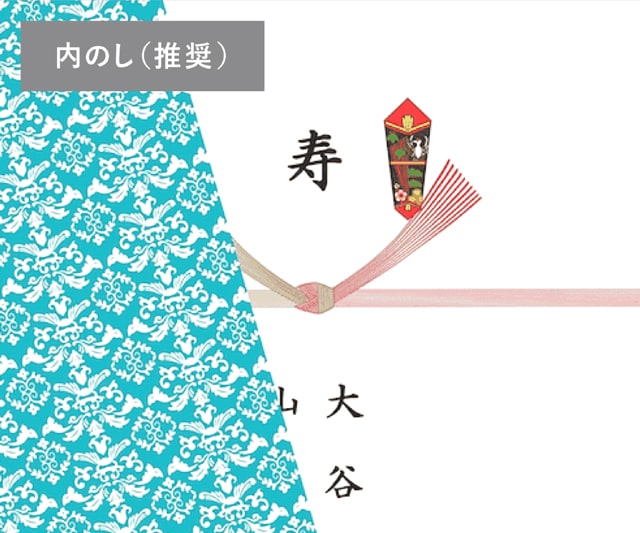

のしの掛け方は内のしと外のしの二種類

のしの掛け方には、ふたつの種類があります。

- 内のし

のしを掛けてから包装紙でラッピングをする

- 外のし

包装紙の上から、のしを掛ける

『内のし』の掛け方

オススメは『内のし』です。

のしを掛けてから包装紙でラッピングをするので、移動中や配送中などにのしが破れる心配はありません。

内のしを掛ける手順

『外のし』の掛け方

包装紙でラッピングをしてから、のしを掛けます。

のしが見えるメリットはありますが、配送中に破れたり、汚れる可能性があります。

外のしを掛ける手順

最大72%OFFの引き出物

ランクアップも節約も自由自在!

引き出物専門店のアンシェウェディングなら節約もランクアップも可能!

式場と変わらないクオリティで、引き出物宅配も持ち込みも対応。引き出物カードは。引き出物選びの時間を、結婚式準備に使えて、ゲストにも喜ばれる引き出物です。

のしなしでも問題のない引き出物

実はすべての引き出物にのしをかけるわけではありません。

ご年配や親戚などへのマナーを気にするあまり二重のしになって逆にマナー違反をしないように注意しましょう。

のしはメインの引き出物だけでOK

とされています。

三品目の縁起物やプラスワンアイテムはなしでOK。引き出物宅配や引き出物カードは現代風にわかりやすくしたのしが使用されます。

のしをしない引き出物の例

- 引き出物宅配

- 引き出物カード

- 縁起物、プラスワン、プチギフト

- のしがデザインされたアイテム

- リボンのかかったアイテム

引き菓子ものしなしで構いません。

地域によっては、記念品は名字を使って引き菓子は名前を書くこともあります。

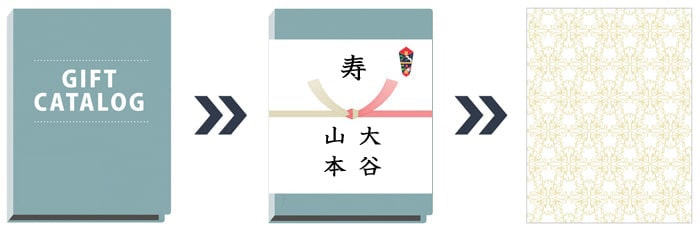

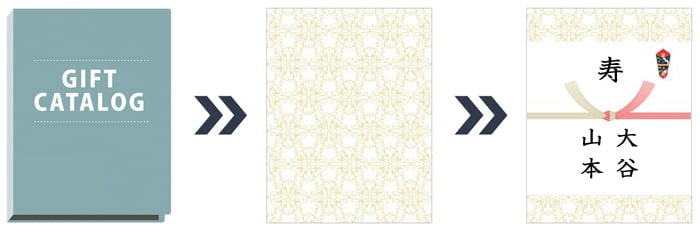

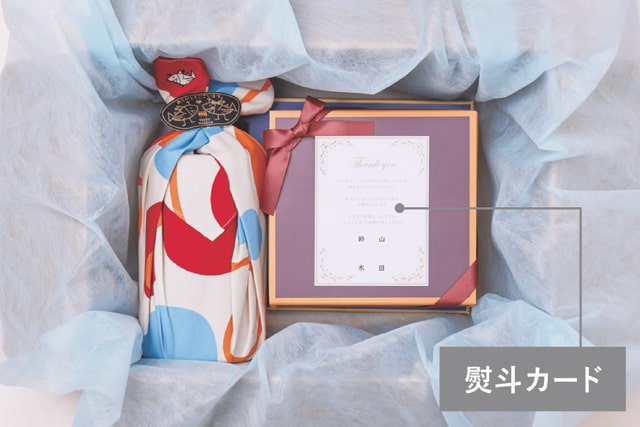

引き出物宅配はメッセージ付きの『のしカード』

引き出物宅配なら『のしカード』がオススメ!

のしカードは通常の熨斗と違ってメッセージ付きのため後日配送の宅配でも感謝の気持ちが伝わります。

アンシェウェディングでもメッセージ入りのしカードを用意しています。

※ゲスト様に目につかないよう会員様限定で閲覧可能です

引き出物宅配は郵送だから、のし付きの品物だけだと冷たい印象を受ける人も。

のしカードを使えばメッセージが書いてあるので、丁寧な印象になります。

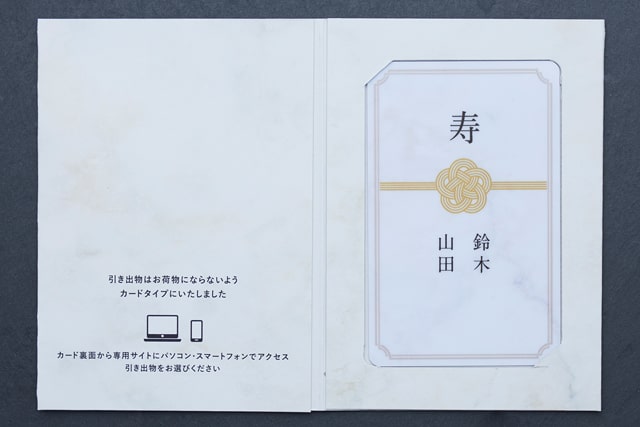

物理的に熨斗紙が掛けられない引き出物カードは『デザインのし』

ここ数年のトレンドといえば引き出物カード。

引き出物宅配のデメリットを解消し、ゲストがすべてのアイテムを選べるのが引き出物カードの最大の特徴です。

引き出物カードはデザインのしを使います。

理由は持ち帰りやすいサイズのため、物理的に熨斗紙が掛けられないから。そのためパッケージやカードに、のしをデザインしています。

デザインのしの例

デザインのしの例

アンシェウェディングでは結婚式のテイストを崩さないように、和風以外のデザインには、あえてカードのみ『のし』デザインをしています。

結婚式後のキャンセルもできる

もっともスマートで、おしゃれな引き出物

- 価格

- 3,652~19,250円(税込)

- コース

- 全4種類×12コース

引き出物宅配よりも便利な引き出物が新登場!

結婚式後のキャンセル可、住所入力不要、ゲストも大満足なこと間違いなしの新しい引き出物です。

引き出物カード 3つの特徴

- Point1

結婚式後のキャンセルや数量変更ができる - Point2

すべての引き出物をゲストが選べる - Point3

引き出物選びが不要!結婚式準備に専念できる

パッケージによってはのし紙は不要

パッケージに『のし』のデザインがしてあるアイテムや、リボンがかかっていれば、のしは掛けません。

理由は、のしの上にのしを掛ける(二重になる)から。

また風呂敷包みや小さいアイテムには、物理的にのしが掛けられませんし、のしを掛けないことで、引き出物袋を開けたときに豪華な印象を受けます。

パッケージがみえると華やか!

パッケージがみえると華やか!

続いては一般的なのしのマナーやルールを紹介します。興味がある人はチェックしてみてくださいね。

そもそも熨斗(のし)とは?

正確にいえば、のしとは色紙を折って作ったです。

昔の『のし』は、のしアワビのことを指しており、高級品のアワビを薄く伸ばして乾燥させた大変縁起のいいものでした。

結婚や出産など慶事の贈呈品に添えるのが日本の贈答文化のひとつとなっています。

現在の熨斗は簡略化されており『略式のし』ともいわれます。

のしの目的や意味

祝儀の贈り物という意味があります。

また生ものには、のしを掛けないことがマナーだったため、もありました。

しかし現代では、法事法要(香典返し)や生ものにも、のしを掛けることも。

そのため現代の『のし』の目的は、誰からの贈り物か?や相手の印象を考えてつける意味合いが強いといえます。

とくに注意したい水引の種類

もっとも注意したいのが水引です。

結婚式の引き出物では『紅白結び切り』ですが、他の贈り物では水引の色や本数、種類が異なります。

水引の種類

お祝い事である慶事では、大きくわけて二種類の水引があります。

結び目が固く結ばれて簡単に解けないことから、に使われます。

結び目が固く結ばれて簡単に解けないことから、に使われます。 結び目が何度も結び直せることから、で使われます。とくに多いのが出産で、お中元やお歳暮などのシーンでも使われています。

結び目が何度も結び直せることから、で使われます。とくに多いのが出産で、お中元やお歳暮などのシーンでも使われています。結婚は一度きりであって欲しいことから、引き出物には『紅白結び切り』を使いましょう。

水引の本数

紐の本数は、です。

基本的には5本1組が基本で、結婚式の引き出物では5本×2(合計10本)で奇数と解釈されています。

| 紐の本数 | 使い方や意味 |

|---|---|

| 3本 | 5本を簡素化したもので粗品などに使用する |

| 5本 | 基本の本数 |

| 7本 | 5本をより丁寧にした本数です |

引き出物と結婚内祝いで異なる表書き

引き出物と似ている結婚内祝い。

どちらも結婚のお祝いに対するお返しですが、若干の違いがあります。

- 引き出物

ご祝儀や披露宴の出席に対してのお返し、表書きは『寿』です。

- 結婚内祝い

結婚祝いに対してのお返し、表書きは『内祝』または『結婚内祝』です。

結婚内祝いで使用する「のし」を画像つきで解説!もし迷っても画像と同じのしを用意すればOK。注意点についても記載しているので、結婚祝いをいただいたら参考にしてみてください。

![[早見表付き]親族への引き出物の疑問を解決!相場や品数など失礼のないマナーを徹底解説](https://ancie.jp/blog/wp-content/uploads/20240826-02.jpg)

![[写真付きで解説]引き出物袋への上手な入れ方講座](https://ancie.jp/blog/wp-content/uploads/20220421-1.jpg)

1分で振り返り

この記事のまとめ

迷ったときは購入ショップに相談すればOK。

また昔ながらの風習のある地域もあるため、プランナーさんや両親にも確認しておくと安心です。