婚姻届には世帯主を記入します。

具体的には住所欄にを書きます。

入籍をし一緒に住む場合、基本的には夫もしくは妻のどちらかを世帯主として決めなければなりません。

今回は婚姻届の世帯主について、行政書士の池邉先生監修の元、丁寧に説明をしていきます。

この記事の監修者

池邉 和美 先生

愛知県常滑市のなごみ行政書士事務所、なごみ相続サポートセンター所長、想いの共有株式会社代表取締役。執筆に「お金の終活」や「残念な実例が教えてくれる「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方」など。

そもそも世帯主ってなに?

そもそも世帯主とは何でしょうか?

厚生労働省と富山県の小矢部市役所のWebサイトにわかりやすく定義されていました。

世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう。

引用元: 厚生労働省

「世帯主」とは居住と生計を共にする「世帯」を構成する者のうち、その「世帯を代表する方」です。必ずしも年長者が世帯主だとは限りません。

引用元: 小矢部市役所

法律用語だと少し難しいですよね。

わかりやすくいえば、世帯とは一緒に暮らしている家族の単位と考えればOK。たとえば、結婚をして夫婦ふたり暮らしになったら、夫婦ふたりが『世帯』であり、世帯主は夫もしくは妻となります。

世帯主になると何がある?

世帯主になったからといって、。

行政からみればメリットは効率化や合理化。

たとえば、10万円の特別定額給付金が世帯主にまとめて支払われたことは、記憶に新しいと思います。

世帯主にまとめて連絡するため効率化に繋がります

世帯主にまとめて連絡するため効率化に繋がります

- 選挙の投票(投票所入場券ハガキ)

- 国民健康保険税の納税通知書

- 給付金の手続き用紙の送付

- 国勢調査票

上記の他に確定申告や年末調整では、世帯主からみた続柄を記入します。

また会社の規定で、世帯主に住宅手当を支給する会社もあるため、ご夫婦で社内規定を確認しておくのがオススメです。

よくある勘違い!筆頭者と世帯主は別物!

世帯主と間違えやすいのが『筆頭者』です。

同じ人が担っている場合も少なくありませんが、実はまったくの別物です。

婚姻届には筆頭者を決める欄があり、世帯主とは意味が異なります。

| 世帯主 (住民票) |

世帯の代表者で住民票に記載。婚姻届では『住所欄』に記入する。 |

| 筆頭者 (戸籍) |

親族関係を公証する戸籍の最初に記載。婚姻届では『婚姻後の夫婦の氏』にチェックをいれる。 |

世帯主は転出や本人が亡くなったら変更するけど筆頭者は変更しないよ

現在の世帯主の確認方法と婚姻届の記入欄

以下ではします。

間違えると修正が必要なため、記入前に世帯主の確認をしましょう。

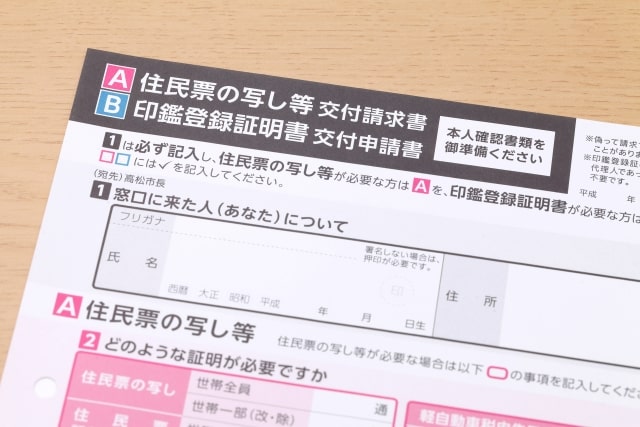

世帯主は住民票で確認できる

現在の世帯主は住民票で確認ができます。

戸籍謄本と違って、全国どこの市町村役場でも交付申請が可能(住民基本台帳ネットワーク)です。

マイナンバーカードがあればコンビニから請求可能。

1通300円なので、世帯主がわからなければ手続きをしておくと、婚姻届をミスなく記入できます。

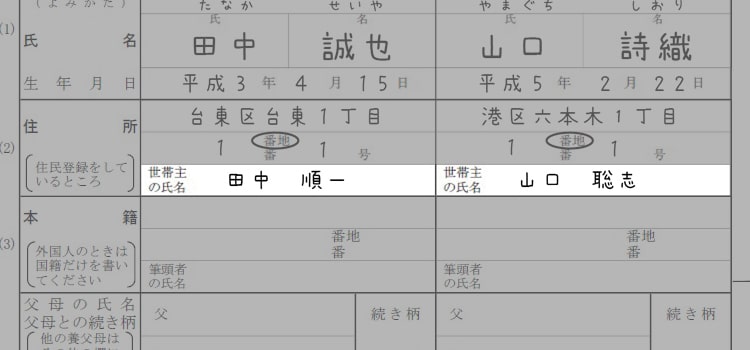

婚姻届の記入欄

世帯主の記入は住所欄にあります。

住民票に記載のある世帯主の名前を。

新しい世帯主の決め方と手続き方法

してくれます。

しかし世帯主は変更されないため、婚姻届とは別に手続きが必要です。

※後述していますが、人によっては世帯主変更の必要はありません

婚姻時の世帯主変更のケース

引っ越しや同棲中の人は手続きが必要

引っ越しや同棲中の人は手続きが必要

- ご夫婦ともに引っ越しをして一緒に暮らし始める場合

- 夫または妻の住んでいる家に引っ越して住む場合

- 同棲中で住民票は同じだけど、それぞれが世帯主の場合

上記に該当するなら世帯主変更が必要です。

効率重視なら『婚姻届の提出』と『住民票の転入・転出届』を同時に手続きをすれば手間が省けます。

世帯主を変更する場合は『世帯変更届』の提出が必要だよ

世帯主変更の手続き例

以下では、もっとも多いケースとして新居で暮らし始める手続き例を記載します。

- 今まで住んでいた住所のある市区町村の役所で転居の届出をし『転出証明書』をもらう

- 新しく生活する住所のある市区町村の役所で『婚姻届・転入届・転出証明書』を提出する

引越しをしない人は、転出証明書や転入届は不要。

同じ市町村内で引越しをする場合には、転出証明書や転入届の代わりに『転居届』が必要です。

夫と妻で違いはあるの?

結論をいえば。

世帯主は、年齢や性別は関係なく、夫でも妻でも自由に選べるため、ご夫婦で話し合って決めましょう。あえて考慮するなら……

- 会社規定で世帯主に住宅補助がある

夫もしくは妻の会社に、住宅補助の有無や金額で世帯主を決めるのもひとつの考え方です。

- 世間体を気にするかどうか

人によっては世帯主=夫と思う人もいます。古い考え方ですし、他人に世帯主を言うこともなく、そこまで気にする必要もありません。

企業によっては住宅補助の支給要件を世帯主としている会社も。実際に先輩カップルの中には、住宅手当の金額で世帯主を決める人もいました。

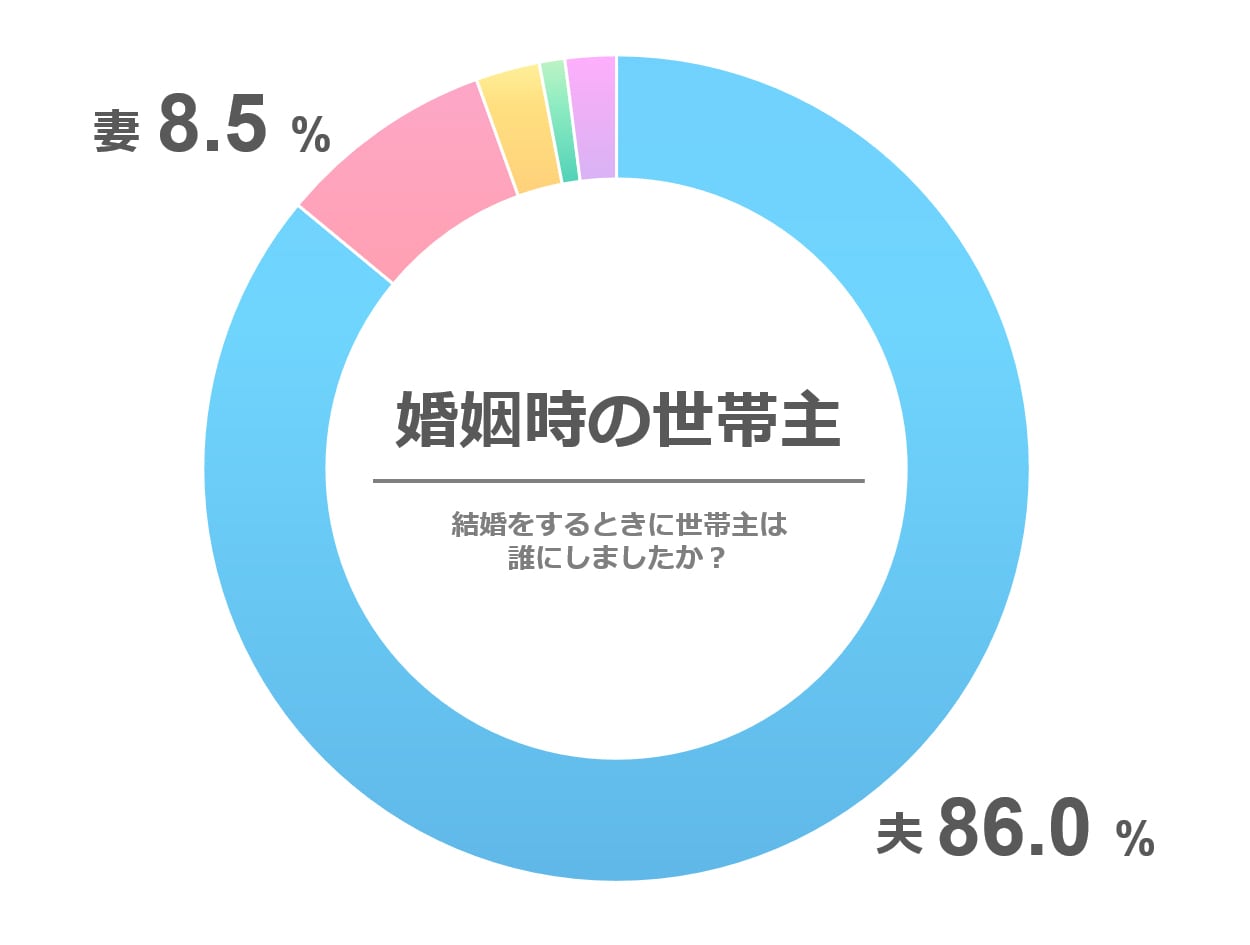

先輩カップルは世帯主をどうした?

参考までに先輩カップルが世帯主を選んだ割合を紹介します。

グラフをご覧になればわかるとおり、約86%の新郎新婦さまは『夫』を世帯主にしていました。

| 婚姻時の世帯主 | 夫 | 妻 | 夫の親 | 妻の親 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| 割合 | 86.0% | 8.5% | 2.5% | 1.0% | 2.0% |

※スマホは横にスクロールできます

| 調査方法 | インターネット独自調査 |

| 対象 | 婚姻届を提出したことのある男女 |

| 人数 | 442名 |

| 調査期間 | 2019年5月5日~2019年5月27日、2021年5月21日~25日 |

夫を世帯主にした人の理由

結婚を機に私が仕事を辞めることは決まっていたので、結婚後は夫の扶養に入り、必然的に夫が世帯主になりました。

ようこさん

特にこれといって理由があったわけではありません。何も考えず、結婚したら夫が世帯主になるもんだよね?と、変更することが当然の作業と思っていました。籍を入れる前、また入れた後も新生活に向けて慎重にいろいろと話し合いをしましたが、我が家ではその議題にすらあがりませんでした。

cyaboさん

特に深い理由はありませんでしたが、通常入籍したら夫の姓になり夫が世帯主になるものだろう、と言う思いがあったためです。

かれんさん

元々、一人暮らししていた妻の家で半同棲しており、結婚を機に正式に一緒に住むようになったため、夫の名義に自然の流れで変更しました。

夢幻さん

妻を世帯主にした人の理由

理由としては家賃補助などの補助が妻のほうが多いのと、ほかの福利厚生がしっかりしているため世帯主を変えました。

時彦さん

夫が外国人なので私が世帯主にしかなるしか方法が見つけられなかったので仕方なく私(妻)を世帯主にすることにした

ポメさん

旦那はまだ学生であるため、賃貸マンションを私の名義ではないと借りることができなかったから。いつかは旦那の名義にしたい。

はるなさん

国際結婚だったので、外国人の夫は戸籍に入ることができず、私が両親の戸籍から抜ける形で独立しました。外国人は世帯主になれないので、選択肢なく私が世帯主のままです。

たまさん

親を世帯主にした人の理由

妻の家族所有の持ち家に入居。家族所有のためにもともとの世帯主が妻の親になっていた。世帯主を変更することなかったため。

dmaxさん

住民票は移していませんが、夫の実家にお世話になっていての入籍だったため、夫の実家の世帯主である夫の親にしました。

みみこさん

結婚と同時に夫の親と同居になり、夫が住所変更する必要性も感じず、世帯分けする必要性も感じなかったから。

mamapiyomamapiyoさん

その他を世帯主にした人の例

夫も妻もどちらも世帯主とした。理由としては、昔ながらの価値観により夫が世帯主になるべきと思っていたから。というのとどちらか一方にしておく意味が分からなかった。

ひろさん

婚姻届を出す前に引っ越しをしてしまいました。夫を世帯主にしたかったのですが、お互い仕事をやっていて忙しくて同じ日に市役所に行けませんでした。私が先に住所変更をしたら、世帯主を変えられず、2人とも世帯主になってしまいました。

サナコさん

夫の実家は祖父が世帯主となっていたが、入籍をした後に新居を建てることにしていたため(仮住まいの形で夫の実家に入った)

ケンタさん

[Q&A集]婚姻届に関連する世帯主

最後に婚姻届に関連する世帯主で、よくある疑問点を紹介します。

- 世帯主を別々にできるの?

原則、夫婦はひとつの世帯です。

法律で夫婦は協力や扶助の義務があり、特別な例を除き同居をしている以上、世帯を分けられません。注意点夫婦でも世帯分離できる可能性もありますが、家賃や食費・光熱費などの生計が別を条件としています。

ただし認めていない自治体もあるようです。- 同棲中だけど世帯合併しなくてもいい?

同棲していたカップルが婚姻をする場合、原則として世帯合併の手続きが必要です。

婚姻届を提出する際に、提出先の役所窓口で確認しましょう。- 結婚後も実家に住むけど、世帯主はどうなるの?

婚姻後、実家で両親と同居する場合、両親の住民票に世帯員として加入するか、夫婦のみで新たに別の世帯をつくります。

Check!原則として、同じ家に住んでいて家計がひとつなら同じ世帯。

二世帯住宅のような家計が別々なら世帯も別です。また、最初は両親の世帯でも、後から親世帯と子世帯に分ける世帯分離の手続きもできます。

![婚姻届で役立つ[住民票]の4つの取得方法と二度手間を防ぐ活用ポイント](https://colors-web.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/20210831-1.jpg)

1分で振り返り

この記事のまとめ

今回は婚姻時における世帯主について説明しました。

世帯主を変更する場合、引っ越しをするなら住民票異動届、同棲中なら世帯変更届(世帯分離)となります。